シマノ新型XTRを使うと普通のライダーができるようになること&プロの使用感覚|SHIMANO

中村浩一郎

- 2025年06月23日

INDEX

シマノから登場したマウンテンバイク最高級レースコンポーネント「新型XTR」。完全ワイヤレス+人間工学へのこだわりが、僕ら一般ライダーにもたらすメリットは何か。そして新型XTRのテストライダーを務めた清水一輝と永田隼也の2選手は、これでどうレースを速くなれると感じたのか。ライター中村浩一郎がその試乗レビューをお届けする。

新型XTRが完全ワイヤレスDi2に進化!

新型XTRが発表され、品番が9200シリーズとなった。その目に見える最も大きな進化は、完全ワイヤレスのDi2、変速システムからワイヤーがなくなったことである。

これまでXTRは、XCOレースでの勝利を目指す最高峰の性能を誇る軽量コンポーネントというイメージがあった。これまでのモデルチェンジのサイクルを見ると、どれもがオリンピック開催の1〜2年前に発表されている。

だが、今回の新型9200は、2018年の前作9100から7年ぶりとなり、途中に東京2020・パリ2024と2回のオリンピックを挟んでいる。さらに前モデルから、XCOに照準を絞ったXC用モデルだけでなく、XTRとしてエンデューロ用モデルも追加されているが、今回そのエンデューロ用モデルの大きな特徴は、丈夫さにある。

『シングルクラウンで走るレースすべてでの最高のパフォーマンス』

これまでとは少し違った方向性を感じるが、その理由をシマノは以下のように述べている。「現在XCコースの難易度が上がり、これまでならダウンヒルコースであったようなところが、XCコース、エンデューロレースコースとして利用されている。現代MTBに合ったものに進化した」。

性能に対するコミットメントのタグラインは、『シングルクラウンで走るレースすべてでの最高のパフォーマンス』。その新型XTRを体験する機会を得た。その最新技術へ機会的に迫るのは他の記事に譲るとして、ここでは、XTRというMTB操作性能の基準が新たな技術革新を迎えたことにより、我々一般ライダーは何ができるようになるのか、という点に着目する。

圧倒的に速い変速で、クランクを逆回転できるようになった

新型XTRを使うと、まず感じられるのが変速の速さだ。シフトすればほぼ次の瞬間にはギアが変わっている、つまり変速が終わっているという状況になる。変速が終わっているということは、クランクを逆にも回してもチェーンはジャムらないということだ。

これまで路面が荒れてチェーンが暴れがちなトレイルでは、クランクの逆回転は御法度とされてきた。ただ現在の1xでの強いチェーンテンションにより、変速が終わっていさえすれば、クランクを前に回し続ける必要はない。現在のパークやトレイルでは、ジャンプする機会も多くある。ジャンプの直前で速さとトルクをタイミングに合わせ、自分の欲しい位置に足のスタンスを決められるということだ。

また、その速い変速のおかげで、トレイルの走りの中で漕ぐ機会・回数が増えた。例えば荒れたセクションでは変速途中のトラブルを避けるため、意識&無意識的に足を止めていた。あるいは変速が終わるのを待つため、時にゆっくりとクランクを回してギアを変えていた。

だがそれをする必要がない。シフトした次の瞬間にギアは入っているので、欲しい重さで漕ぎをかけられる。つまりその瞬間に欲しい加速が得られ、セクションを心地よく抜けられるのだ。このおかげで明らかに漕ぐ回数が増えた。体が今この瞬間欲しいスピードやトルクを得られるので、願った通りの走りができるのだ。自分の感性とペダルの重さ、ギア比と加速、ハンドルを引く動作を含めたバイクの挙動がつながっていく。

がたつくトレイルの中でペダルを思った通りに漕げるだけでこんなに変わるとは驚きだった。スパッと入っていない時間が減るというのは、チェーンジャムが減ることに直結する。それも新XTRのいう耐久性につながっているはずだし、トラブルも明らかに減る。もはや変速は操作ではなく、状態に近づいている。

「予測できる」ブレーキとは、ワザをしやすいブレーキのこと

ブレーキについて、技術情報で使われている「predictable(予測できる)」という表現。予測できるブレーキング、と言うのがいまいち日本語としてピンと来なかったのだが、実際に乗ってみて、その意味がはっきりわかった。

簡単に言えば、効く具合が状況に関わらず一定しているということだ。ここまではホイールを回しながら制動できる、ここから先はタイヤをロックさせられる、そのラインがはっきりしている。

ストッピーってあるだろう。ジャックナイフしながら前輪を回して進むやつだ。微妙なフロントブレーキのコントロールが必要なのだが、これがやりやすいという感覚だった。レバーをどこまで引けばホイールが止まり、どこまでが回し続けられるのがわかりやすい。

僕はマニュアルやウィリーといった前輪を上げる動作が好きでよく使うのだが、それも同じ理由でやりやすい。ちょっとだけブレーキをかけるとか、重心移動のための速度調整とかそういうことだ。効きが繊細というか、まさに『ブレーキの効きが予測可能』なのである。スピードを止めるためのブレーキではなく、動きに使えるブレーキだと感じさせてくれる変化だ。

この精度の裏には、やはりレバーまわりの設計があるのだろう。レバーの根本となるピボット位置をハンドルに近づけたこと。レバー角度を5度上に上げたこと。指の自然な動きに合わせるという人間工学へのこだわり、しかもハンパないこだわりで、わずかな力加減も意図どおりに伝わるのだろう。

色々述べたが、つまるところはXTRを使うだけで、ワザが上手くできるよ、ということである。ワザをするときに必要なブレーキングの人間の感覚を、ある意味デジタルのように扱えるようになる。どこかで誰かが言っていたが、「これまで人間が行なっていた動作や感覚を、XTRが補ってくれる」、まさにこの通りだろう。

新型ホイールが示す、現代ライドの新基準

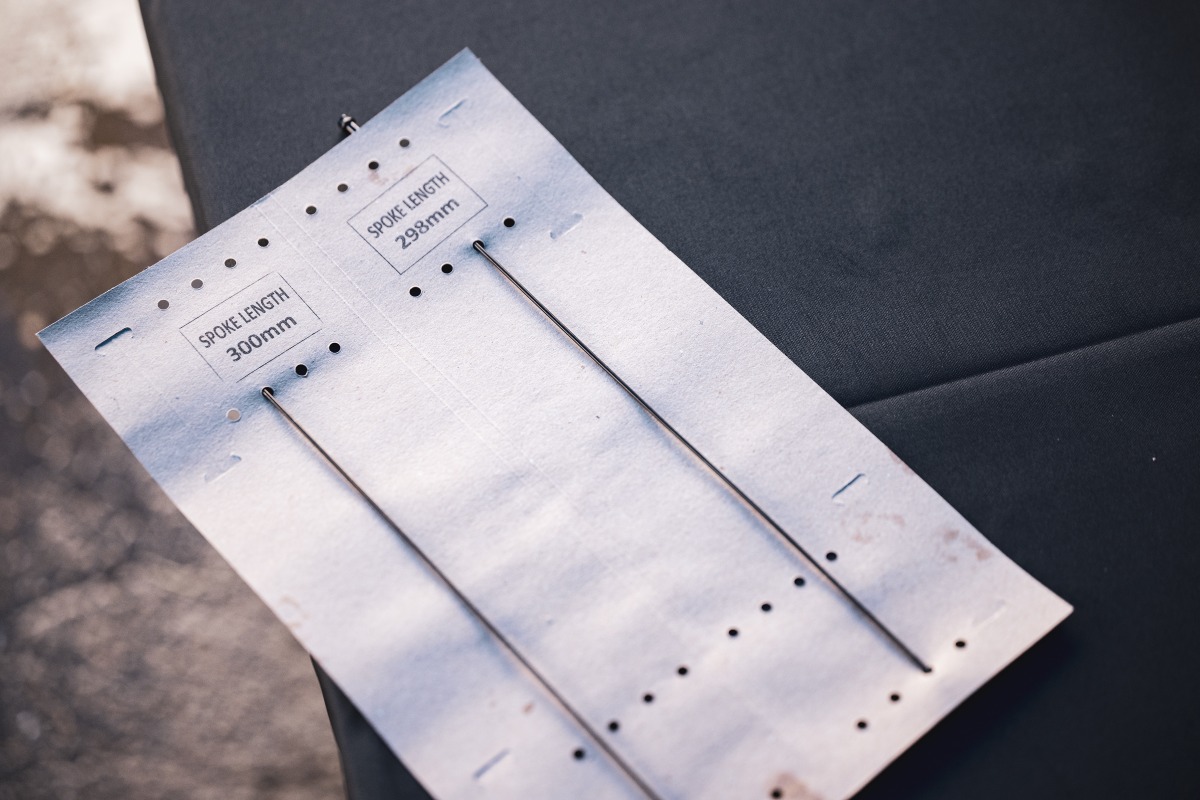

今回XCホイールを使う機会はなかったが、そのスペックから読み取るのは簡単だ。まず、チタンスポークを使うXCモデルの軽さは圧倒的だ。エンデューロ用XTRのフロントホイール840gよりも、XC用モデルのリアホイール640gの方が軽い。XC用フロントホイールは517gで、DURA-ACEのフロントホイールより軽いという数字である。前後合計だと1,157g。

その軽さを、内幅が29.6mmという太さで実現しているのが今っぽいのである。一方のエンデューロ用ホイールの内幅30mm。その差0.4mmで、ほとんど太さは変わらないと言っていいほどだ。エンデューロのレースでは2.4〜2.5インチのタイヤをつけて走るのがトレンドであるようだが、XCでも2.2〜2.3程度になるのだろう。エアボリュームを活かしてグリップを最大限に使い切る設計がなされているということだ。これは、いまのマウンテンバイクにおける「ホイールの正解」のひとつだと感じた。

プロライダーは新XTRの使い心地をこう説明する

ここまで素人ライダーの感覚を伝えてきたが、ここからは実際にXTRを使うプロライダーたち、永田隼也選手と清水一輝選手の使い心地に関するコメントを紹介していく。二人とも、日本を代表するグラビティ系種目、ダウンヒルとエンデューロのトップ選手だ。プロたちはこのコンポーネントを、どう走りに結びつけるのか。そのリアルな声を聞いてみよう。

永田隼也選手『TEAM A&F / OAKLEY』

今回の新型で一番気に入っているポイントは?

一番は静粛性です。本当に音がしない。地味に思えるかもしれないけれど、乗っているとストレスがまったくないんですよ。しかも全体的にコントロールのしやすさが格段に良くなっていて。ブレーキングにしても、シフティングにしても、自分の思った通りに反応してくれる。その意図通りに動いてくれる感覚がどんなシーンでも発揮されるっていうのは、ライダーにとってすごく大きな武器になると思います。

バイク全体のフィーリングにも変化を感じた?

感じますね。路面が荒れていたり、コーナーで荷重がかかる瞬間は、以前はディレーラーが引っ張られてチェーンがたわむ感じがあったんです。ですがこれが少なくなっている。それに全体のカッチリ感が増していて、バイクが無駄なくスムーズに進みます。これはコンポ全体を通した剛性の高さから来ているんだと思います。

旧モデルのフルセットと比べたときの明確な違いは?

やっぱりDi2化されたのが一番大きいですね。もう物理的に別モノって言っていいぐらい。誰が乗っても違いがわかると思います。またブレーキは握った瞬間から効き始め、コントロール幅がめちゃくちゃ広い。滑りやすい路面でも、じわっと効かせられて、止められる。その自然な感覚が最高ですね。

変速のフィーリングも大きく変わった?

変速の速さは本当に驚きです。踏み込んでる最中でもガチっと決まるし、ペダリングを気にせず変速できる。以前は無意識のうちに足を合わせる動作をしていましたが、それが完全にいらなくなった。いつでも変速できるという安心感がレースではタイムに直結します。

シフターがスイッチ式になり、操作性に変化は?

それでもレバーとしてのクリック感がちゃんと残ってるのがすごくいいです。ボタンのままだと、特に荒れた路面で操作が難しいと思うんですよ。でも今回のシフターは、ワイヤー式のカチカチっていう感覚に近い。それでいてDi2ならではの高速変速、すごくバランスがいいと思います。

シフトレバーをどうカスタムしている?

レバー角度を調整しています。僕は軽いギヤのほうは寝かせ気味で、重いギヤのほうはちょっと立て気味にして、直感的に操作できるようにしてます。これは、人によって親指の角度などの握りのクセは違うと思いますが、そういった細かい調整ができるのが、このコンポのすごいところですね。

Di2ならではのメリットを感じる場面は?

シフトスイッチを押しっぱなしで連続シフトできるのは、登り返しで一気に軽くしたいときに最高です。しかも反応が速いので、シフト中のストレスがまったくない。Di2を一度使ったら、もう戻れません。

新型にして良かったと感じる場面は?

やっぱりテクニカルなセクションですね。今回リアディレーラーがショートゲージになり、衝撃にも強くなった。狭い岩場やセクションに入るときって「ぶつけたらどうしよう」っていう不安があるんですが、このモデルだとそこがすごく安心できる。ぶつけても大丈夫っていう信頼感があるので、体が固まらずに自然と攻められる。これは大きいですね。

清水一輝選手『TEAM BRAZE A TRAIL』

新型XTRの一番好きなところは?

ワイヤーではなくなった、Di2のシフトの部分です。これまでのモデルもレースで使える変速の速さはありましたし、まったく問題はなかったです。ただ、今回のDi2は感度がめちゃくちゃ良くなっていて、連続して的確に変速してくれるっていうのがすごい。大幅にアップグレードされているので、これはぜひ多くの人に試してもらいたいと思っています。

そのアドバンテージが活きるのはどんな場面?

まずシフターに関しては、レース中のペダリングの時ですが、一番思い浮かぶのはスタートです。どんどん加速していく中でシフトチェンジできるリズムの良さ、あれはDi2ならではの感度だと思います。そういうところで、ほんのちょっとずつでもタイムを削っていけるので、優勝を狙っていくのが楽しみですね。

これを使ったことの変化はありましたか?

ディレイラーの地面とのクリアランスが広くなったところが大きな変化です。サスのトラベル量が大きいと、走っている時にペダルやディレイラーが地面に当たることがあります。ですがクリアランスが広いことで、そういう場面でも安心してペダリングできる。それだけでもタイムに大きく影響しますし、安心して走りに集中できるのが大きなメリットだと思います。それにシフトの操作感の良さです。直感的に操作できるし、細かくギヤチェンジしていけるので、そこがタイムに直結するところだと感じています。

ブレーキについては?

まず一番は「見た目がかっこいい」ですよね(笑)。キャリパーの削り出し感が最高にかっこいいし、XTRっていう存在感がいい。それにブレーキパッドのフィンもこのモデルはキャリパーにきれいにフィットしていて、しかも音鳴りがしなくなったのが大きいですね。効き自体もかなりコントロールしやすくアップデートされています。最初からじわっと効くようなフィーリングで、ロックさせずに細かくコントロールしやすい。シビアな場面でもすごく扱いやすいですね。

今日は特に雨でコンディションが悪かったんですけれど、それでも走り出すとすごく効く。滑りやすい路面でもコントロールしやすいのは、本当にすごいと思います。レバーのアップスイープが5度上がっているところも、僕の手にはすごくフィットします。そこもブレーキングコントロールのしやすさに繋がっていると思います。

ホイールについてお聞きします。今使っているのはエンデューロモデルですか?

はい、前後ともエンデューロモデルを使わせてもらっています。今回のモデルはフルカーボンになったのが大きいですね。リム内径が30mmと広くなったので剛性感も高くなっていますし、オフセット設計なので、剛性もしっかり出ている。やっぱりホイールの剛性が高いと壊れにくいし、トラブルの原因も減ります。僕は結構当てこむ走りをするので、そういう時でもぶれない剛性が本当にありがたい。もっとハードに乗るのが楽しみですね。しかも軽量なのはとても魅力的ですね。

クランクやギヤについても変化を感じましたか?

はい。ニュートラルのスタンスに合わせてチェーンリングのボリュームをアップし、強化されているのは魅力的ですね。見た目もかっこいいし、全体的なデザインもすごく良くなっているので、ライダーとしてはかなりテンションが上がるポイントです。

Di2がXTにも登場。基本機能はほぼ同様だが音と質感が違う

XTRは、その性能も最上級を極めているが、一般ライダー向けにミッドモデルのXTもDi2で登場した。ディレーラーの耐久性やブレーキの仕組みなど、大きくアップグレードした機能的な部分はXTRとほぼ変わらない。ただ機構として省かれているのは、XTRでこだわりつくされたブレーキレバーの形状とアップスィープが無いだけ。さらに、材質もコストを下げる方向で考えられているという。

実際にXTRとXTとを乗り比べてみた。装着バイクが異なることもあって、大きな違いは感じられなかった。ブレーキの操作性は、確かにXTRの方がナチュラルに感じるところはあるが、それも実際の走りの中で、『ああ、XTRの方が良かった..』と後悔するかといえば、まあそんなことはなく、しっかりとコントローラブルに効く。

さらなる違いは、その操作した時の音である。変速のDi2の操作はスイッチなのでほぼ変わらずスパッと入るが、その時に『ガシン!』という音というか感触を感じ、ああ、機械が動いているんだなあと思う。その動きに関する全体的な質感は、比べるほどにXTRの方が確実に良いし、これこそがこだわりつくした人間工学の賜物なんだろうと感じる。

ただ繰り返しになるが、新しく搭載された機能自体にはXTでもXTRでもほぼ変わりはない。おそらく重量などは計ると重くなっているのだろう。1mmでもライバルより速くフィニッシュしたいレーサーには迷うことなくXTRの使用をお勧めするが、Di2の機能と高性能ブレーキという次世代機能を手に入れるのであれば、XTで全く問題ないだろう。

問:シマノ https://bike.shimano.com/ja-JP/home.html

SHARE

PROFILE

30年の自転車記者歴で、35年来のマウンテンバイク乗り。最近はフルサスのeMTBばかりに乗っていて、これは犬と一緒に牧場みたいなところを乗ってみたい。趣味はBMXダートジャンプとピアノ。