クロモリロードバイク完全ガイド!フレーム素材や特徴からオーダーメイドまで徹底解説

トモヒロ

- 2019年07月13日

INDEX

ロードバイクについて調べたり見たりしていると、「クロモリ」というワードに出合うことがある。カーボンやアルミではない重いやつ、というイメージもあれば、スッキリしていてカッコイイというイメージもあるかもしれない。ここではクロモリが気になったあなたに向けて、その魅力や知っておきたいポイントを紹介する。

クロモリロードバイクの「クロモリ」とは?

クロモリとはカーボンやアルミと同じ素材のことで、それらに並べて言うと「スチール」にあたる。そして、クロモリはスチールのなかに含まれる、「クロムモリブデン鋼」の略だ。したがって、クロモリバイクというと限定的なので正しくはスチールバイクになる。しかし、むかしはスチールバイク=ハイテン(後述)が多く、クロモリは高級モデルにのみ採用されていた。そのためクロモリ=高級品というイメージが付き、憧れの存在としてクロモリという言葉がひとり歩きをした、という流れになっている。

また、よく勘違いされることがあるがスチールと鉄は違う。スチールは「鋼(はがね)」あるいは「鉄鋼」であり、鉄(アイアン:Fe)に添加物を添加した合金だ。そして、添加物の含有率によって性質(物性値)が変わる。

クロモリ=クロムモリブデン鋼

クロムモリブデン鋼は炭素(C)のほかにクロム(Cr)やモリブデン(Mo)などを添加したスチールのこと。アメリカ工業規格ANSIで規定される4130材であり、日本のJISではSCM430に相当。C=0.28~0.33%、Cr=0.8~1.1%、Mn=0.7~0.9%、Mo=0.25~1.15%、密度7.85g/立方メートル、引っ張り強さ670MPaと定義され、元素記号では「Cr-Mo」と示される。

クロモリ以外にもスチールがある

ロードバイクに使用されるスチールには、クロモリ以外にもメジャーなものがいくつかある。

ハイテンション鋼(ハイテン)

比較的安価なスチールで、ママチャリ(一般車)や安価モデルに採用される。JISでは引張強度のみ規定され、SSと示される。高張力鋼ともいう。

マンガンモリブデン鋼

レイノルズ・531で知られる伝説的スチールで、軽さと独特の粘りが特徴。1930年代に開発され、大戦中は爆撃機の胴体材料にも使われていた。

ニッケルクロムモリブデン鋼

クロモリにニッケルを添加し、硬さと粘り、引っ張り強さを増したスチール。カイセイ・8630が有名で、ロウ接時に加熱部のほうが硬くなるという特性をもつ。

その他のスチール

合金という意味では、ステンレスもスチールに含まれる。ちなみにチタンやアルミにも合金があるが、これらは非鉄金属に分類される。

クロモリロードバイクの魅力

カーボンバイクが全盛の時代において、古臭いものと思われがちなクロモリ。だが、一目見ただけで美しいと感じる独特のオーラ、時を経ても色あせない魅力を放っているのもクロモリの特徴だ。さまざまな観点からその魅力を考えてみよう。

シルエットが美しい

予備知識ゼロでも「細くてキレイ」と思えるのがクロモリ。それはスチール(鋼管)だからこそ成立するフレーム構造によるもので、ロードバイクの普遍的価値観を象徴する最大のポイントだ。大径肉薄パイプのアルミや、有機的フォルムのカーボンには決してできない造形美といえる。

ポジションの自由度が高い

ロードバイクはポジションがとても重要な乗り物だ。どんなバイクでもパーツ交換によるポジション出しはできるが、フレームからミリ単位でカスタムして調整できるのはクロモリならではのメリット(カーボンなどでもオーダー可能なブランドはあるが、コストや手間を考えるとクロモリのほうが有利)。

車重が重くても走りは軽い

重さ、という比較をするならカーボンやアルミに軍配が上がる。しかし、手でバイクを持ったときに感じる軽さと、ペダルを踏んで走ったときの軽さ(軽快さ)は別の話。クロモリ独特の粘りは踏み込むほど伸びる不思議な感覚で、高級カーボンバイクよりも好みだという人も少なくない。

どんなライダーにも乗りやすい

先に述べた軽快さも大きな魅力だが、ある程度の重さがあることによって安定性に優れるというメリットもある。とくにロードバイクに不慣れな初心者の場合、軽すぎるハイエンドモデルでは操作がぎこちなくなり、かえって乗りづらいと感じてしまう場合も。独特のしなやかな乗り心地もファンが多い理由だ。

ヴィンテージ派の楽しみ

ロードバイク全体でみれば、クラシックスタイルといわれるクロモリバイク。往年のレーサーや絶版モデルを日々探し求めるヴィンテージマニアや、あえて古いバイクを手に入れてレストアを楽しんでいるサイクリストもいる。長く乗り続けられる素材だからこその、カーボンバイクにはない深淵なる趣味の世界だ。

デメリットはサビ?

物理的な弱点といえばサビ。クロモリバイクは美しい塗装も魅力のひとつだが、それは表面を錆から守るという意味も含まれている(錆に強いチタンやステンレスでは塗装をしない場合もある)。ちなみに、ロウフィニッシュという無塗装風の仕上げがあるが、厳密には酸化膜処理をしたあとでクリア―塗装をしているのがほとんどだ。

クロモリロードバイクの製法と特徴

クロモリバイクのフレームとフォークは、11本のパイプ(チューブ)を繋いでできている。そして、それらの繋ぎ方(接合)にはさまざまな種類があり、また、仕上げにもいろいろな工夫がされている。それぞれの概要と特徴を見ていこう。

フレーム

ヘッドチューブ、トップチューブ、ダウンチューブ、シートチューブ、シートステー(2本)、チェーンステー(2本)の8本から構成され、フロントフォークやBB(クランク)、リアホイール、シートポスト(サドル)を保持する。リアホイールを装着する部分をリアエンドといい、リアエンドには正爪(トラックバイクやシングルバイク用)と逆爪(さらにロードエンド、ストレートドロップエンドなどがある、多段ギヤ用)がある。写真のように三角形(厳密には違うが)が組み合わさったような構造をしており、シートチューブから前側を前三角(フロント三角/フロントトライアングル)、後ろ側を後ろ三角(リア三角/リアトライアングル)という。クロモリではトップチューブが地上面と水平になったホリゾンタルフレームが基本で、別名ダイヤモンドフレームと呼ぶことも。

ラグ

クロモリバイクのポイントでもあるラグは、パイプとパイプを繋ぐ接手の役割をもつ。もともとは応力分散の意味が大きかったが、いまではビルダーやブランドの個性を表現する部位としても認められている。写真のようにシンプルなラインのラグをイタリアンカット、フランス車によく採用される複雑な装飾的ラインのラグをコンチネンタルカットという。ティグ溶接やフィレット仕上げなど、ラグを使わずにフレームを作る場合もある。

フロントフォーク

フォークコラム、フォークブレード(2本)の3本で構成され、ステムやフロントホイールを保持する。フロントホイールを装着する部分をフロントエンドといい、フォークコラムとフォークブレードを繋ぐ部分をフォーククラウン(肩)という。フォーククラウンがないユニクラウン(フォークコラムに直接フォークブレードを溶接するタイプ)もあるが、ロードバイクではほとんど採用されない。

フォークブレードの曲げ

ほとんどの自転車のフロントフォークはエンドをオフセットさせることで、走行中の直進性や操舵性をコントロールしている。そのオフセットをさせるための加工が「曲げ」で、そのシルエットも重要なポイント。滑らかなアールを描いたフォークブレードのほうが美しいとされ、ロードレーサーでは剣先曲げ、ツーリングでは先曲げが多い。

冶具(ジグ)

パイプやラグを固定(仮組み)するための冶具は、ビルダー、または作るフレームによってそれぞれ異なる。また、小物(アウター受けやWレバー台座など)をロウ付けするためだけの冶具などもある。いっぽう、冶具上で精度を出して組んでも、ロウ付けすると熱による歪みが生じるため、基本的に定盤に乗せて芯出ししなければならない。

パイプの接合法

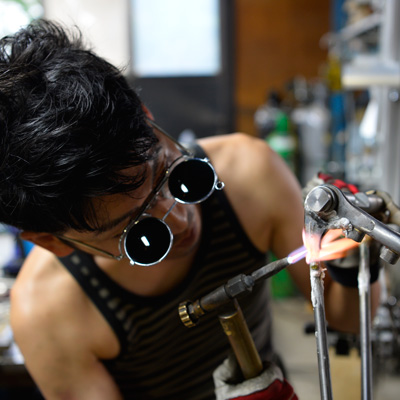

クロモリフレーム&フォークの接合は、ガストーチ(酸素-アセチレン、または酸素-プロパン)によるロウ付けが一般的だ。ロウ付けは正しくはロウ接といい、母材(パイプやラグ)を溶かさずに、毛細管現象によって母材間すき間にロウを流し込んで結合する方法をいう。広義にはハンダ付けもロウ接に含まれるが、ハンダが軟ロウを使うのに対し、クロモリフレーム&フォークには真鍮ロウや銀ロウといった硬ロウ(融点450度以上)が使われる。また、ロウ接は母材を溶かさないので、厳密には溶接(母材を溶かす)とは区別して語られる。

ラグ

パイプとパイプを繋ぐ接手であり、フレーム全体の強度向上、応力分散がおもな目的。いっぽうで、デザイン面でも重要な役割をもち、ひげの長さやカットライン、厚みなど、ビルダーの個性を色濃く反映する部位としても注目される。プレス、鋳造、ロストワックス(消失型鋳造法)などさまざまな製法がある。

フィレット

ラグを用いずに、接合部付近にロウを盛り込んでから滑らかに削る方法。塗装すると継ぎ目がなく美しいアールに仕上がる。また、ラグよりも軽く仕上がるので、あえてフィレットを好む人もいる。

ティグ(TIG)溶接

ティグはTangsten Inert Gasの略で、タングステン不活性ガス溶接という電気溶接の一種。さまざまな金属を溶接でき、独特のビード(溶接痕)が特徴だ。母材への熱影響が少なく軽くでき、生産性が高い接合法。

スーパーウェルディング(内ロウ)

一見するとティグ溶接のようだが、パイプとパイプの接合部内側にあらかじめロウを置いておき、トーチで熱して接合する方法。熟練したビルダーであればほぼ仕上げる必要がなく、極めてシンプルな仕上がりに。

バイラミネート

金属板をカットし、パイプに巻き付けてロウ付けする技法。ラグの製法技術が未熟だった時代、イギリスなどでよく行われていた。強度はそれほど期待できないが、複雑な意匠も加工しやすい。

塗装(ペイント)

クロモリバイクのイメージを大きく左右し、ある意味ではラグのデザインやシルエットよりも重要なポイントとなる塗装。錆に弱いクロモリの場合、一般的にはフレーム(フォーク)が完成するとリン酸被膜処理、パーカー処理を施し、下地(プライマー)を塗って、下塗り、上塗り、そしてクリア塗装をする。塗装法は液体塗装(ウレタン塗装またはメラミン塗装)が主流で、一部粉体塗装も行われる。ラグレスフレームでつるっとした仕上がりを好む場合は耐久性も高い粉体塗装がオススメだが、ラグの細かいエッジを効かせたいのであれば塗膜が薄い液体塗装がオススメだ。ここではクロモリバイクで人気の、特徴的なパターンを紹介する。

胴抜き

パイプの真ん中を塗り分けるパターン。写真のようにシートチューブの場合もあれば、ダウンチューブの場合、両方の場合もある。クラシカルな雰囲気。

ぼかし

2色以上で塗る場合、境界線をあえてぼかして仕上げるパターン。ぼかし具合や色の組み合わせによってさまざまな印象を狙える。

網掛け

パイプに網を被せた状態でぼかし塗装をすると、こうしたユニークなパターンにも。むかしのイタリアンレーサーによく見られるが、手間がかかる。

ラメフレーク

見る角度によってキラキラと輝くラメフレーク。フレークの大きさや量によっても印象が変わる。夜の街中などを走るとより美しく見える。

メッキ

塗装ではなく下地処理になるが、カーボンやアルミにはできな鏡面が魅力。表面の硬質化や防錆効果も得られるいっぽう、コストが高いのが難点。

特殊工作

クロモリバイクのなかでも、オーダーメイドなど、ビルダーが手掛けるフレームには特殊工作が欠かせない。工芸品ともいえるフレームワークは、機能性向上だけでなく、オーナーだけのオリジナリティも演出してくれる。

シート集合部

トップチューブ、シートチューブ、シートステーの集合部は、シートラグのカットに加え、ステー先端の形状にもこだわりたい。写真はステー先端がシートラグに巻き付くようなかたちで仕上げられた「2本巻き」。さらに下地メッキを露出させて高級感を演出している。

ダボ

希望に合わせてさまざまな小物をプラスオンできるのもクロモリならでは。キャリアやドロヨケを使いたい場合は、専用の台座を直付け(ブレ―ズオン)できる。キャリアやドロヨケは既製品でもいいし、オリジナルをオーダーして、それに合わせてフレームを作ることも可能だ。

ワイヤー処理

一般的にはパイプの外側に通すワイヤーを内蔵仕様にすることも可能。写真のようにフタを付けることもでき、このフタは補強板とデザインアクセントも兼ねている。機械式ワイヤーだけでなく、電動コンポ(シマノ・DI2など)に対応した内蔵加工もできる。

フレームカラーに合わせたカラーカスタムには、「SHAKES」限定ブラケットカバーがおすすめだ。

スチールパイプ(チューブ)の種類と性能

クロモリバイクの骨格ともいえるパイプ(チューブともいう)は、その径(太さ)や厚み、または組成によってさまざまな性能をもつ。また、熱処理をすることでさらに性能が向上をすることもあれば、ロウ付けすることで物性が変化してしまうものもある。いいフレームを作るには、適材適所でパイプを選び、それらを正しく組み上げていかなければならない。ここではスチールパイプに関する基本的な違いと特徴を解説する。

パイプの径

自転車におけるスチールパイプには規格があり、たとえばノーマルサイズのヘッドチューブ径は31.7mmというように、ほぼ決まっている。具体的にはイタリアンとJIS(BSC)が同じで、ノーマルサイズならヘッド31.7mm、トップ25.4mm、ダウン&シート28.6mm、シートステー(シート側)14mm以上、チェーンステー(ハンガー側)22.2mm以上……というイメージ。フレンチはそれぞれ若干径が異なるが、ヴィンテージフレームで出合わない限り現実的にはほぼ関わらない。また、オーバーサイズやスーパーオーバーサイズといった大径チューブなどもある。

パイプの厚み

クロモリは強度が高いので、一般的なスチールよりも薄くできるのが特徴。よく使われるパイプでいうと、肉厚のところで0.9mm、肉薄のところで0.3mmといったものもある。

バテッド

パイプをより軽くするため、比較的応力がかからないパイプ中央部の肉厚を薄くする段付き加工のこと。バテッドにはシングルバテッド、ダブルバテッド(もっともポピュラー)、トリプルバテッド、無段階バテッドなどがあり、バテッドしていないパイプをストレート(プレーン)という。また、バテッドとは異なるが、強度向上のためにスパイラルリブを入れたパイプなども存在する。

スチール(鋼)に含まれる元素

スチールは添加物の含有率によって性質(物性値)が変わる。おもに含まれる元素は炭素(C)、ケイ素(Si)、マンガン(Mn)、リン(P)、硫黄(S)の5つで、そのほかにもモリブデン(Mo)、クロム(Cr)、ニッケル(Ni)、バナジウム(V)などがある。

C【 炭素 】

鋼にとって重要な元素で、硬さや強度に影響する。炭素量が多いほど硬くなるが、そのぶんもろく(折れやすく)なる。焼き入れ性にも影響する。

Si【 ケイ素 】

最大降伏点や引っ張り強さを向上する元素で、耐熱性にも影響する。効果は炭素の約1/10程度だが、添加しすぎるともろくなる面もある。

Mn【 マンガン 】

ねばり強さ(靱性)に影響する元素。マンガンが多いほど引っ張り強さや耐衝撃性が向上し、また焼き戻し時の軟化を抑制する働きももつ。

P / S【 リン / 硫黄 】

加工性を向上するために添加されるが、リンは低温(氷点下)でもろくなり、硫黄は溶接性が悪化する面もあり、極力少ないほうがいいとされる。

Mo【 モリブデン 】

焼き入れによる硬化層を深くし、ねばり強さや引っ張り強さ、耐摩耗性を向上する元素。レアメタルのひとつで、非常に高価なのがデメリット。

Cr【 クロム 】

炭化物を生成し、鋼の焼き入れ性を向上する元素。また、焼き戻し時の軟化を抑制し、耐摩耗性や耐食性、引っ張り強さも向上する。

Ni【 ニッケル 】

ねばり強くなり、耐衝撃性を向上する元素。また、熱処理をしやすくし、耐食性や耐熱性もよくする。貴重な元素でもあり、価格が高いのが難点。

V【 バナジウム 】

鋼の組織を微細化して、強い靱性を発揮する元素。金属としてはやわらかいが、組織内では硬い炭化物を生成し、耐摩耗性を向上する。

熱処理

パイプの引っ張り強さや疲労強度などを向上させるため、高温に熱したあとで冷やし、組成を変化させる技術。ヒートトリーテッドともよばれる。何度まで熱するか、何度まで冷やすか、どうやって冷やすかによって効果が異なり、また材質によっても異なる。焼き入れだけすることはなく、焼き入れ後に焼き戻しまたは焼きなましをするのが一般的だ。

焼き入れ

金属をある一定の温度(変態点)まで加熱し、その後急冷する熱処理のこと。パイプの組織をマルテンサイト化することで、硬く、耐摩耗性や引っ張り強さ、疲労強度を向上することができる。

焼きなまし

金属をある一定の温度(変態点)まで加熱し、その後ゆっくりと冷やす熱処理のこと。組織をオーステナイト化させ、焼き入れで生じた残留応力を取り除く。焼きなましは金属をやわらかくする。

焼き戻し

金属をある一定の温度(変態点以下)まで加熱し、その後急冷する熱処理のこと。マルテンサイトは硬いがもろいので、焼き戻しをして靱性や硬度を取り戻す。温度によって異なった効果を得られる。

知っておきたいクロモリパイプブランド

TANGE(タンゲ)

パイプやラグ、フォークなども手がけるタンゲは、1920年に大阪・堺で創業したという長い歴史をもつ。現在は生産拠点を台湾に移したものの、積極的なラインナップを展開し続けている老舗ブランドだ。代表的モデルのプレステージをはじめ、チャンピオンシリーズのNo.1やNo.2といった定番モデルも人気。2014年からはエンマバイシクルワークスが代理店となり、日本国内での安定供給を開始。プロビルダーだけでなく一般人も購入できるブランドとして知られる。

KAISEI(カイセイ)

タンゲと双璧をなす日本ブランドにして、いまも福島県で生産しているパイプメーカー。もとは1944年に創業したフレーム素材の総合メーカー、石渡(いしわた)製作所。かつてあった海野(うんの)に次いで2番めにシームレスパイプの生産に成功した。90年代に倒産したが、当時の企画部長が事業と設備を引き継ぎ、福島県に移ってカイセイを興したという経緯をもつ。019や022といった石渡時代から続くモデルを基本として、ニッケルクロムモリブデン鋼の軽量パイプ8630なども展開。

REYNOLDS(レイノルズ)

稀代の名作531や、近年はステンレスパイプなども注目されているイギリスの老舗、レイノルズ。バーミンガムに本拠を置くパイプメーカーで、1890年に世界初のバテッドパイプを量産し、その7年後に特許を取得したことでも知られる。スチールパイプのなかでももっとも有名なパイプ531は、1930年代に開発されたマンガンモリブデン鋼。その他のラインナップも豊富で、クルマなど自転車業界以外の分野にも幅広く展開されており、名実ともに信頼されたクオリティをもつ。

COLUMBUS(コロンブス)

ハトのマークでおなじみのコロンブスは、1919年にイタリアで創業したパイプメーカー。1931年にシームレスパイプの生産に成功し、その後バイクやクルマ、航空機の世界でも大きく活躍。モトグッチや初期フェラーリのフレームにもコロンブスのパイプが使われた。自転車部門として独立したのは1977年。エアーやSLXといった名パイプを世に放つだけでなく、アルミパイプでも世界を席巻した。最近はステンレスパイプやカーボンパイプ、フォークなども展開している。

パイプブランドの記事はコチラからも。

歴史で見るクロモリバイクの変遷

いまでこそ「細くて美しい」と言われるクロモリバイクだが、その歴史をひも解くと、時代や国によってさまざまなスタイルが隆盛を誇っていたことがわかる。

1940年代~イギリス・ライトウェイト黄金期~

日本ではイタリアやフランスのバイクが有名だが、じつはそれ以前に盛り上がりを見せていたのがイギリス。戦前から続く最先端の自転車製造技術はすばらしく、レース場まで走ってからドロヨケとバッグを外し、レースをするという独特の英国スタイル「ライトウェイト」を極めた。戦後のガソリン難による自動車規制がハンドメイドバイクの市場を大きくさせた要因でもあった。

1950年代~フランス・ツーリング黄金期~

戦後から1960年代に最盛期を迎えたフランス。当時開催されたコンクールマシンでは、ハンドメイド工房が軽さと工作技能を競い合った。なかでもルネ・エルスはハンドメイド界の帝王として世界中に多大な影響を与え、ツーリング車の体系を確立。いまや伝説的ブランドとして知られるが、モータリゼーションの波による自転車産業の衰退とともに消えていった。

1960年代~イタリア・レース黄金期~

現在のロードレーサーの礎を築いたのがイタリアで、1960年代以降から1980年代半ばまで、ロードレース界でもスチールバイク全盛の時代に。多くのブランドが名を馳せたが、チネリやカンパニョーロの存在は大きかった。1964年に開催された東京オリンピックにおいて、日本自転車界に強烈なインパクトを与えたのもこのイタリアンレーサーたちだった。

東京オリンピック1964で活躍した「片倉シルク号」の記事はコチラから。

1970年代~日本・ハンドメイド黄金期~

東京オリンピックでの衝撃を受け、それらに負けないレーサーを作ろうと動き始めた。ケルビム、三連勝、ナガサワなど、数々の名門が生まれたのもこの時期で、その技術は今日の競輪に受け継がれている。いっぽう、1975年の米国サイクリングブームによって日本の自転車産業(マスプロメーカーやパーツメーカー)は大成長を遂げるが、1985年のプラザ合意による為替ショックで凋落する。

1990年代~スチールバイク衰退期~

1986年のツール・ド・フランスでグレッグ・レモンがカーボンバイクに乗って優勝を果たし、スチールは終焉の時代へと突入。その後入れ替わるようにアルミバイクが台頭し、2000年ごろからはカーボンバイクが勝利を量産していく。また、自転車産業の拠点は中国や台湾に変わっていき、製法も大きく変化していく。

2000年代~クロモリブーム再来期~

一時社会現象にもなったメッセンジャー(ピスト)ブームをきっかけに、アメリカのスチールバイクブームが日本にも流れてくる。この時期にスタートしたNAHBS(北米ハンドメイドショー)も注目を集め、消えかけていたハンドメイドバイク文化に再び火が付いた。日本では若手ビルダーが増え始め、新しいスチールバイクの在り方が模索され始めている。

クロモリロードバイクの買い方は?

クロモリバイクはほかのロードバイクと同じように、一般的なショップで購入できる。しかし、カーボンバイクが全盛のいま、ショップによっては在庫していない可能性があるので注意しよう。また、なかにはクロモリバイクを得意としているショップもあるので、気になるブランドやモデルがある場合は直接ショップに問い合わせるのがオススメだ。

クロモリバイクはほかのロードバイクと同じように、一般的なショップで購入できる。しかし、カーボンバイクが全盛のいま、ショップによっては在庫していない可能性があるので注意しよう。また、なかにはクロモリバイクを得意としているショップもあるので、気になるブランドやモデルがある場合は直接ショップに問い合わせるのがオススメだ。

シーンによるオススメ

ツーリングや通勤などで、ドロヨケやキャリアを使いたい場合は、それらを装着できるダボ付きモデルを選ぼう。それ以外は基本的にどのモデルを乗ってもいいが、ロングライド向きやレース向きなど、設計のコンセプトがある場合は参考にしておきたい。

ロードバイクの選び方はコチラからも。

マスプロモデルを買う

比較的リーズナブルに買いたい人にはマスプロモデル(既成モデル)がオススメ。完成車販売されているモデルなら初心者でも選びやすいし、在庫があれば納期が早いというのもメリット。

オーダーメイドする

自分好みの一台を作りたい、人と違ったバイクに乗りたい人にはオーダーメイドがオススメ。納期やコストはややかかるが、既成モデルにはないオリジナリティと所有感が大きな魅力。

セミオーダー

すべてをオーダーできるわけではないが、よりベストなサイズ(決まってはいるが既成モデルよりも細かく設定)を選んだり、カラーをカスタムできたりする。日本ではパナソニックやブリジストオンアンカーなどが展開し、手軽にオーダークロモリを楽しめる。

フルオーダー

ジオメトリ(設計)からカラー、パーツアッセンブルまでフルオーダーする。上級者の選択と思われがちだが、しっかり相談すれば初心者でも注文可能。むしろ、初めての1台めだからこそフルオーダーしたほうが安心して乗れるという考え方もある。

日本のハンドメイドバイクブランド一覧はコチラから。

ハンドメイドバイクブランド辞典

バイシクルクラブ限定!「三連勝」復刻オーダーフレームはこちらから。

ハンドメイドバイシクル展に行ってみよう

クロモリロードバイクファン必見のイベントといえば、「ハンドメイドバイシクル展」。国内の有名ハンドメイドビルダーが多数集まる貴重なイベントで、実際にビルダーと会話したり、クロモリバイクを前にさまざまな交流ができる場として人気だ。また、ビルダー(工房)だけでなく、クロモリバイクと関係が深いパーツブランドやパイプブランドなども多数出展する。

パーツアッセンブル

美しさを大事にしたいクロモリバイクでは、パーツのアッセンブルも重要なポイント。王道はシルバー系パーツを使うということで、往年のレーサーを彷彿とさせるシルエット、オーラを演出しやすい。とはいえ、シルバー系パーツでなくても組み合わせによってカッコよくすることはできるので、いろんな人のパターンを参考にしながら、自分なりの美しいクロモリバイク像をイメージしてみよう。

SHARE