ふたたび、エベレストの頂へ。コロンビア×AG(アドベンチャーガイズ)エベレスト登山隊7名

PEAKS 編集部

- SPONSORED

INDEX

2013年以来、11年振りとなる新たな挑戦。

国際山岳ガイドであり、「エベレストの案内人」として広く知られる近藤謙司。

そんな彼は2024年5月21日、AG・エベレスト登山隊を率いて、ネパール側の南東稜ルートからみごと登頂を果たした。

自身8度目のエベレスト登頂を、そして過去11年にわたり、8000mの高所登山を支えてきた、唯一無二のパートナーとは。

編集◉PEAKS編集部

文◉麻生弘毅

写真◉コロンビアスポーツウェアジャパン(フィールド)、矢野悠太(インタビュー、製品写真)

プロジェクトの復活と実現までの道のり。

「いや〜、今回ばかりは年齢を痛感しましたよ」

言葉と裏腹な笑顔でからりと笑うのは、国際山岳ガイドであり、ヒマラヤ8000m峰への登山など、広く冒険をプロデュースする「アドベンチャーガイズ(AG)」の代表・近藤謙司。2024年5月21日、ネパール側の南東稜から8度目となるエベレスト(8848.86m)登頂に成功した。

1998年にアドベンチャーガイズを設立した近藤は、2004年に国内で初めて、一般登山者を率いた登山隊を組織してエベレストに登頂。その後、`06年、`09年、`11年にも登山隊を導いてエベレストの頂に立つなど、破竹の勢いで8000m峰を踏破している。ところが当時、頭を悩ませていたのがウエア選びだ。

「そもそも8000mで機能する高所登山用ウエアは市場に少なく、ようやく見つけても日本人のサイズには大きいんですよ」

そんな状況を打破したのが、コロンビアとの出会いだった。

*

1938年、オレゴン州にて産声をあげたコロンビア。ハットメーカーとしてスタートした同社は、「マルチポケットフィッシングベスト」や「バガブーパーカ」などの大ヒットで、アメリカを代表する一大ブランドへと成長。その過程で、ブランド独自の防水透湿素材や保温技術を生み出していった。バックパッキング発祥の地であるアメリカ西海岸のブランド、ということも重なり、そのイメージはハイキングや釣りなどアウトドアを広くカバーするというもの。ところが、厳しい気象条件での快適性を追求することで磨きあげた機能は、より過酷な山岳域でこそ真価を発揮するはずだった。

「水平方向に強いプロダクトイメージを、垂直方向にも伸ばしてゆきたい――。そう考え、近藤さんに声をかけさせてもらいました」

コロンビアスポーツウェアジャパンの担当者はそう話す。こうして2013年、近藤謙司とコロンビアがタッグを組み、理想の高所登山ウエア作りと、それを着用してエベレスト山頂を目指すプロジェクト「WIN THE SUMMIT」がスタートした。

「近藤さんがウエアに求めたのは、第一に快適性です」

担当者はそう振りかえる。高所登山では一般的にダウンワンピースが用いられるが、近藤はセパレートタイプにこだわった。

標高8000mでは、人間としての総合力が試される。

「エベレスト登山は、BCからの登頂は往復7日だけど、全行程は50日間。そのあいだを快適にすごせるのは、トイレに行くのも簡単で、使い勝手のいいセパレートタイプだと考えたんです」

ジャケットとパンツが重なる部分のダウンは減らして、すっきりしたシルエットを実現し、足もとの視認性を確保。また、当時のウエアは酸素マスクをしたままフードのチンガードを留められなかった。そのため、何度もサンプルを作り、フィット感を確かめながら、酸素を吸いながら頭部を覆うことのできるフードをつくりあげた。

保温力の要となったのが、身体の発する熱を反射させてウエア内を暖めつつ、湿気や汗は外に出す、コロンビアの独自素材「オムニヒート」。このオムニヒートと、シングルキルト構造の素材を表生地に使うことにより、ダウン量を減らして軽量化しつつ、保温性をあげるという矛盾を打破。エベレストのアタックウエアとしては最軽量であろう「ビショップフォールズジャケット&パンツ」を生み出した。これにより、AG隊はみごとエベレスト登頂を果たしている。

遠征後は「WIN THE SUMMIT ACADEMY(コロンビア登山学校)」へと形を変え、たがいの技術を用いて登山界の発展に力を尽くすいっぽうで、近藤は`16年、`18年にもビショップフォールズジャケットをまとい、エベレストに登頂している。そうして昨年から、近藤とコロンビアは新たな高所登山ウエア作りに着手していた。

「大きな変更点はジャケットのハンドウォーマーポケットです」

前モデルでは機動力を重視し、あえてつけなかったが、1カ月を超えるベースキャンプ生活においてポケットは重宝するもの。そのため、ハーネス着用時に干渉せず、ファスナーがあたらない、使いやすいポケットをデザインした。

さらには、従来のオムニヒートよりも効率よく反射熱をとりこむ「オムニヒートインフィニティ」を採用。また、各パーツのダウン量を細部にわたるまで見直し、前作よりもダウン量を20%増やしながら、上下で2100gという超軽量の新作「ウィンザサミットジャケット&パンツ」を開発。そうして2024年4月22日、近藤謙司率いるAG隊はネパールへと旅立っていった。

*

前述のように、AG隊によるエベレスト遠征は50日の予定を組んでいる。ルクラからトレッキングを始め、高所順応を兼ねてロブチェ(6119m)へと登り、2週間かけてエベレストBCへ。ここで10日ほど高度に身体を慣らしたら、往復7日間の山頂アタック。残りの12日は、天候待ちなどの予備日にあてている。

「今年のエベレストは、4月10日の時点でネパール側からの登山者は210人ほど。ところが、チベット側の許可がおりずに、さらに200人が流れてきたんです」

そのため、天候の変化を読みながら、いかに渋滞を避けて頂上にアタックするかが鍵だった。近藤と同じタイミングでピークを狙っていた登山者は200人ほど。渋滞による時間のロスは1時間程度と踏み、普段ならば朝方に出発するC3(7300m)を3時に出発し、昼すぎにサウスコルのC4(7906m)に到着。わずかの仮眠をとって、いつもより3時間ほど早い20時にピークを目指して出発した。深夜の標高8000mは零下30℃に達するが、冷えを感じることなく、隊員たちは黙々と登ってゆく。エベレストでは登りが優先されることもあり、あまりに早く登頂して下りはじめると、ピークを目指す列とのすれ違いで時間がかかってしまう。

「そこで、山頂で全体の3分の1くらいになるポジションを目指して出発し、ピークで長めの休みをとってから下る、という作戦をとりました」

しかし、山頂でその位置をキープするには、C4の出発時間はもう少し早いほうがよいのでは。

「そこは隊員の体力、足並みを考慮し、少しでも長く身体を休ませて歩きはじめれば、先行者を抜かすことができると判断しました」

入念な予備山行により、隊員の力量や体調変化を正確に把握する。彼が率いるのは、ガイドとゲストの関係を超えた、文字通りの登山隊。こうして8度目となるエベレストの頂に立ち、無事、仲間ととともに下山することができた。

*

以前、「60歳をすぎたら、エベレストのガイドはできない」と聞いたことがある。明るく、はつらつとした姿からは想像しにくいが、彼は1962年生まれの62歳だ。

それでもエベレストを目指した理由をたずねると、

「コロナで5年開いちゃったから」とあっけらかんとこたえる。

「今年はエベレスト街道で流行り風邪が蔓延していて、うちのトップガイドが5人ほど下山するほか、うちの隊員も全滅と言っていいほど罹ってしまったんです」

近藤も高熱と咳が続き、疲労困憊で高度順応のためのロブチェに登った後、ヘリコプターで下山し、病院に向かっている。

「ヒマラヤの8000m峰には21回登ってますが、こんなことは初めて。ヘリに収容された時点で、もう戦線には戻れないと思っていました」

なんとか回復したものの、C1(6050m)まで登るのもやっとの有様。ところが、ようやくたどり着いたC1で不思議と身体が動き出したという。

「もちろん、元気になったわけじゃなく、みんなが疲れだすなかで、ぼくは一定を保っていたというだけ。6000mまでは肉体疲労が経験値を上回ったんでしょう。そこから先は、経験がものをいった感じです(笑)」

わたしたちには想像すらできない標高8000mの世界。近藤はそこを「生まれてきた日から今日まで、人としていかに生きてきたかがすべてが試される舞台」だという。状況のいかんによらず食べて飲み、胃腸の強さや、免疫の高さなど、生物としての生き抜く力が絶対条件。そのうえで、集団生活におけるコミュニケーション能力、自己抑制能力が必要となる。

「人間としての総合力を問われるという経験はなかなかできないし、すばらしいことだと思います。そんな状況で、山岳ガイドであることはもちろん、50日にわたる生活で健康管理をする医者であり、料理を作るコックであり、みなの士気を高める演出家であり、それらをまとめる監督でもあるんです」

異なる人生を歩んだ人間が、肉体的、心理的に極限の状態で、共通の夢である山頂に向かう。そんなドラマを背負い、仲間を引き連れて頂に立ち、生きて帰る――。

「初めてエベレストに登ったのは、右も左も分からない21歳。そんななかチャンスをもらい、この山に育ててもらってきたんです。あのころのときめきというかね……。今回、21歳のガイドがいっしょに来てくれて、もうヒマラヤに戻りたいと言っている。そんな気持ちを大切にしてあげたいですよね」

これこそがいまもエベレストに向かう理由であり、自身の存在意義だと、照れくさそうに笑った。

最後に、インタビュー中に何度か口にした、山頂へのガイドは今回で最後、という言葉についてたずねてみる。

「メンバーが心配だったらC2まで。でもそうなると……山頂へ行く可能性も、10%くらいあるかもしれないね」

About

国際山岳ガイド/近藤謙司(こんどうけんじ)

チョモランマ(エベレスト)冬季北壁最高地点到達などの記録を持ち、チョ・オユーとチョモランマでは当時の最高齢登頂者を山頂に導き、アルプスではアイガー、マッターホルンのガイドとして活躍。2013年には、エベレストよりローツェへの連続登頂を成功させる。

AG (アドベンチャーガイズ) とは

世界でひとつの旅へと導く冒険案内人。

ヒマラヤ、アルプスなど世界の名峰への登山ツアーを、近藤謙司率いる日本人山岳ガイドとスタッフで企画運営する旅行会社。日本で唯一、公募した登山隊を企画募集しており、数々の登山を成功に導き、登山者の夢を叶えている。

「WIN THE SUMMIT PROJECT2024」

近藤謙司の経験とコロンビアの技術を融合エベレストのピークを目指す。

2013年以来となる、近藤謙司とコロンビアのエベレストアタック。コロンビアのテクノロジー「OMNI-HEAT INFINITY」を採用したしたエベレスト登頂アタックウエア「ウィンザサミットジャケット&パンツ」を開発し、山頂を目指す。

エベレスト登山を支えた、新しいウエア。

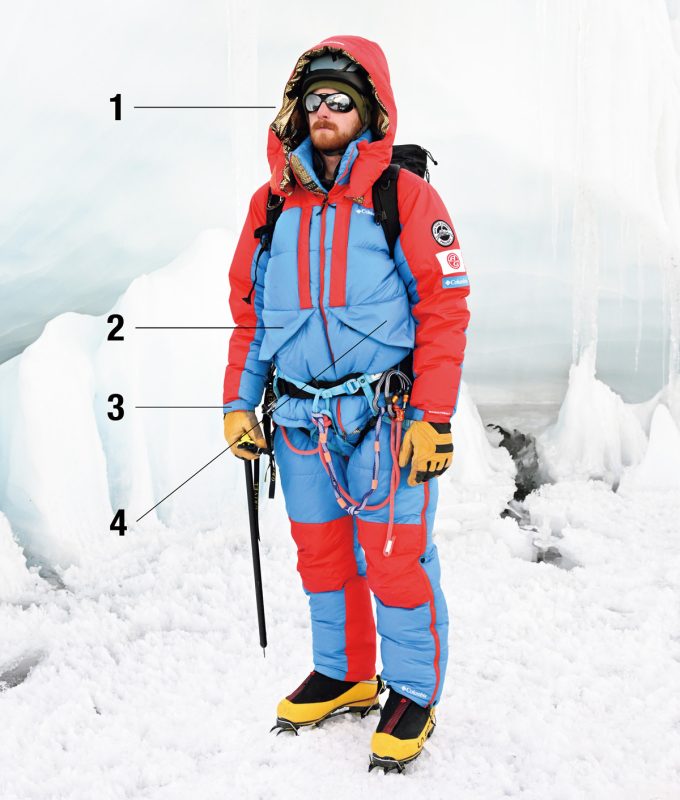

2024年版のウエアの特徴

1 考え抜かれたチンガード

酸素マスクをしたまま、フロントを留めることのできるチンガード。2024モデルは、不使用時のチンガードをスナップで留められる仕様になっており、より快適性が増している。

2 待望のフロントポケットを装備

前モデルではあえて付けなかったポケット。ところが、長い遠征登山ではないと不便……ということで採用された。煎餅や包装紙を外した飴などの行動食、各種デバイスなどを入れるのに重宝。

3 袖口にウォッチウィンドウを追加

前モデルにも装備されたサムホールに加え、袖口にはウォッチウインドウを追加。6時間で切れる酸素ボンベを使用する高所登山では、時間の確認は非常に重要。

4 胸の内側に装備された大きなポケット

前モデルにも搭載された、内側の大型ポケット。ここに入れておくと凍らないため、500㎖のナルゲンボトルにアミノ酸を溶かしたドリンクなどを収めている。

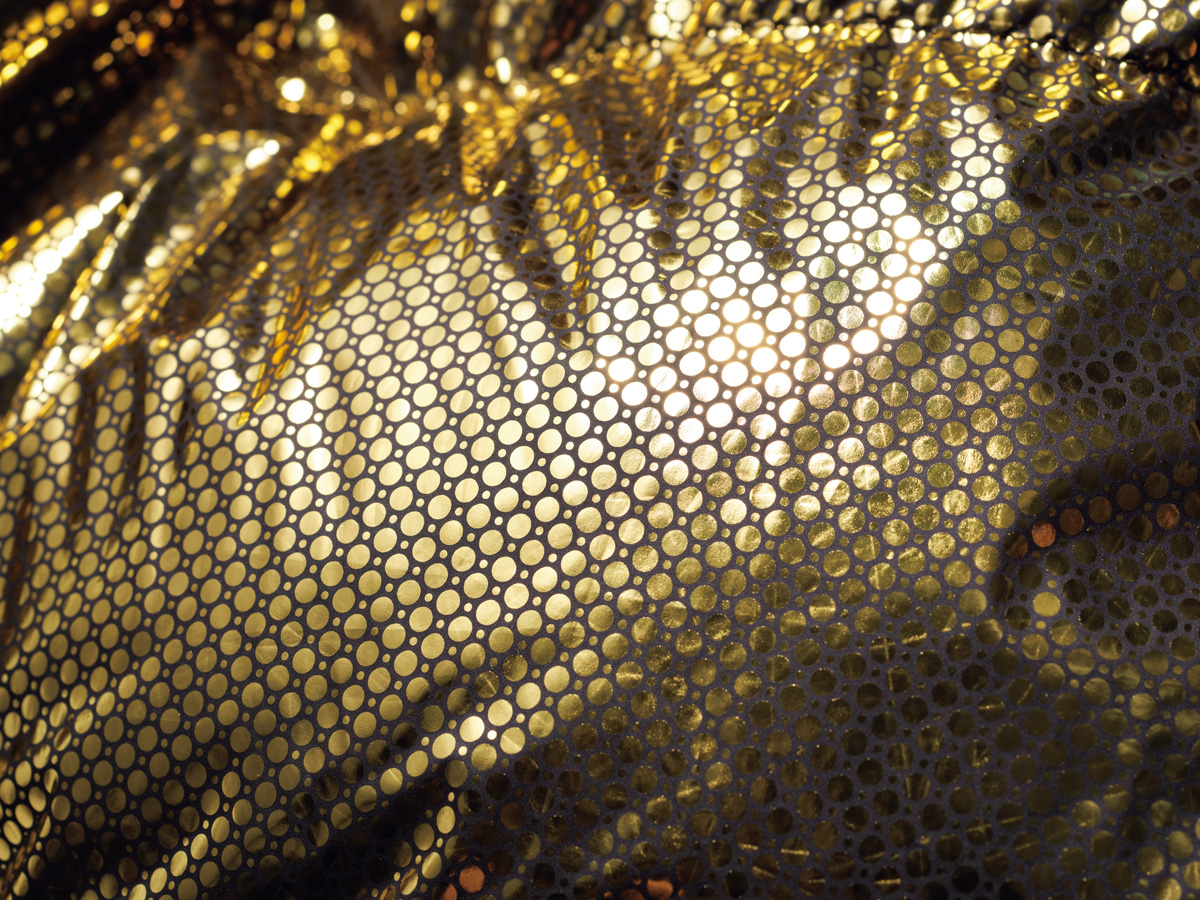

【Technology】エベレスト登頂をサポートしたコロンビアのテクノロジー[OMNI-HEAT™ INFINITY]オムニヒートインフィニティ

- 最上級の耐熱反射構造

- 瞬時に暖かさを提供

- 快適さを保つ高い通気性

身体が発する熱を反射し、ウエア内で高い保温性を発揮するOMNI-HEAT。コロンビアが独自に開発したこの技術の発展形が、2021年に発表されたOMNIHEATINFINITYだ。OMNI-HEAT INFINITYは従来モデルよりも優れた熱反射保温機能を発揮する。裏地のゴールドのリフレクティブドットが体温を効率的に反射して保温。ゴールドのドットを囲むブラック部には通気性があり、ウエア内の蒸れを防いでくれる。

【New Item】オムニヒートインフィニティを搭載した秋冬のNewアイテム

オムヒートインフィニティ ニットロングスリーブクルー

OMNI-HEAT INFINITYのリフレクトプリントが、効率よく体温を反射。吸汗速乾機能にも優れ、さらっとした着心地をキープ。汎用性の広い、マルチなベースレイヤー。

- ¥8,250(今秋発売予定)

グランドトレックⅢ ダウンフーテッドジャケット

中綿には650FPのダウン、裏地にはOMNIHEATINFINITY を使用した、軽量で暖かいダウンジャケット。エベレストで活躍した機能を、冬のアウトドアや日常に。

- ¥29,700(今秋発売予定)

サップランドスリーウォータープルーフ オムヒートインフィニティ

ライナーにOMNI-HEAT INFINITYを使用した、ウィンターブーツの定番モデル。ソールには氷雪上のグリップに優れる「アークティックグリップオルテライン」を採用している。

- ¥24,200(今秋発売予定)

企画協力◉コロンビアスポーツウェアジャパン

70120-193-803

https://www.columbiasports.co.jp/shop/default.aspx

- BRAND :

- PEAKS

- CREDIT :

-

編集◉PEAKS編集部

文◉麻生弘毅 Text by Koki Aso

写真◉コロンビアスポーツウェアジャパン(フィールド)、矢野悠太(インタビュー、製品写真)Photo by Columbia, Yuta Yano

SHARE

PROFILE

PEAKS 編集部

装備を揃え、知識を貪り、実体験し、自分を高める。山にハマる若者や、熟年層に注目のギアやウエアも取り上げ、山との出会いによろこびを感じてもらうためのメディア。

装備を揃え、知識を貪り、実体験し、自分を高める。山にハマる若者や、熟年層に注目のギアやウエアも取り上げ、山との出会いによろこびを感じてもらうためのメディア。