東海自然歩道の“これから”を考え、ロングトレイルの魅力を深掘りするイベントが開催

PEAKS 編集部

- 2025年02月25日

INDEX

およそ半世紀前、日本における長距離自然歩道の第1号として開通した、東海自然歩道。

その“ナショナルロングトレイル”のこれまで、いま、これからをともに考えるイベント「つなぐ東海自然歩道、もう一歩!」が、今月22日(土)、大阪・豊中市にて開催された。

約1,200kmの実地調査報告からはじまったプログラムは、環境省と自治体が行なっている取り組みの紹介、スルーハイカーの体験談、1991年に全線を踏破したシェルパ斉藤さんのトークなど、ロングトレイルを取り巻く人々や情報が官民から集結。

東海自然歩道をふくめ全国10本のトレイルがブースを出展し、歩き方のノウハウをスルーハイカーが直伝するワークショップも挟まれるなど、トレイルクラブのスタッフやハイカー同士が交流できるイベントともなった。

編集◉PEAKS編集部

東海自然歩道とは?

東海自然歩道は、東京の高尾から大阪の箕面までの約1,200km、11都府県にまたがる長距離自然歩道として1974年に開通。

アパラチアントレイルをはじめとする、アメリカのロングトレイル文化に大きな影響を受けたこの“第1号”を皮切りにして、九州自然歩道、四国自然歩道、近畿自然歩道などが開通していった。

昨年2024年には50周年を迎え、日本の国産ロングトレイルの原点として、さらに多くのハイカーによって歩き継がれていくことが期待されている。

その距離およそ1,200km。ハイカー踏査員による実地調査の報告

「みんなで東海自然歩道のことをしっかりと考える“もう一歩”になればいいな、と思います」——。

トレイルの振興業務に携わり、本イベントを主催するトレイルブレイズハイキング研究所(トレ研)の所長、長谷川晋さんの言葉からはじまったプログラム。

トップバッターとして、ハイカーが踏査員として行なった実地調査の報告がなされた。

トレ研は一昨年の2023年、東海自然歩道の実態を把握するため、東京・高尾から大阪・箕面までを1本の線として繋いだルートの調査を行なった(上写真の黄線ルート)。その距離、約1,200km。このルートは、トレイルの策定・開通当時に引かれた道筋であり、東海自然歩道のいわば本線にあたる。

調査の狙いは「50年前につくられたこの道が、現代のハイカーに受け入れられるのかどうか。また、実際に歩けるのか、そもそも楽しいのか」(長谷川さん)ということだった。

その調査結果は、“実際に歩けるうえに楽しい”。もちろん、元のルート取りではなく迂回路が設定されている区間もあったが、道のりのほとんどは道標が設置され、ハイカーがたどることのできる道だとわかった。

そこで昨年の2024年に、追加調査として行なったのが支線の踏査だ。じつは、東海自然歩道はいくつかの区間において複線化している(上写真の赤線ルート)。

これらによって、トレイルのバラエティがより豊かになるのは確かなのだが、ハイカー目線でみると「いっぱい道があると、どっちを選べばいいのか……と悩んでしまうし、わかりにくい部分があります」(長谷川さん)。

では、実際に歩いてみたらどちらが楽しいのだろうか、現代のハイカーにPRするならばどのルートになるのか——東海自然歩道を、長い一筆で書かれた1本の道として示すために、2年目の調査が行なわれた。

支線も全線調査してみて……1本の道で“東海自然歩道”を示すなら、これだ!

調査は3班に分かれて行なわれた。1班は東京・高尾から神奈川県、山梨県、静岡県の範囲であり、神奈川県では本線(黄線)が丹沢山域の尾根の縦走路を、支線(赤線)が麓にある里山や集落を抜け、林道や車道を通る。また、静岡県では本線が山間部を進んでいくのに対して、支線は海側に張り出していく形になっている。

2班は愛知県と岐阜県にまたがるエリア。寧比曽岳(ねびそだけ)を分岐点として本線から分かれる支線、恵那ルートはその名のとおりに恵那を目指して北上し、中山道の上街道側に沿って西に向かって愛知県・犬山で本線に復帰している。

岐阜県の支線は、岐阜市の北側から山県市、本巣市へ向かうもの。

3班は、三重県の柘植駅のあたりから滋賀県・大津市に抜けていく。

1班の海沿いを歩くルートは東海道と行き会い、宿場町もある。2班の恵那ルートも、宿場町で歴史に触れられるうえ、食事処にも恵まれているという。だが、静岡県を歩いた1班の勝俣隆さんは「支線は毎日イベントがある一方で、本線は毎日とてもシンプルな暮らし。ただ歩いて終わっていく空間がスルーハイクっぽくてよかった」という印象。

また、2班の愛知県を歩いた鈴木一路さんは「愛知県をより長くたどる本線は、猿投山のような地元の人に愛されている里山を多く通るんですよ。支線の恵那ルートもよかったんですが、東海自然歩道の楽しさっていうよりは、中山道の楽しさなのかな」と語り、自然歩道の本来の姿としては、本線をプッシュ。

3班の清田さんは「やっぱりロングトレイルですから、せっかく東海自然歩道を歩くのなら長いほうを歩きたくなりますね」と、奈良県に大きく入り込むルートに軍配を上げた。

というような具合で、トレ研の“推し”はこのようなルート取りになると発表された……!!

上写真の赤線ルート、およそ半世紀前の計画当時に引かれた1本線。

それは東海自然歩道のオリジナルルートであり、単線距離で約1,200km。

黄線で引かれた支線が同じくらい大切なのは言わずもがな。だが、1本の道として東海自然歩道をアピールするとき、トレ研としてはこのルートを示してハイカーに訴求していく方針だ。

全国10本のトレイルがブース出展。交流型ワークショップも

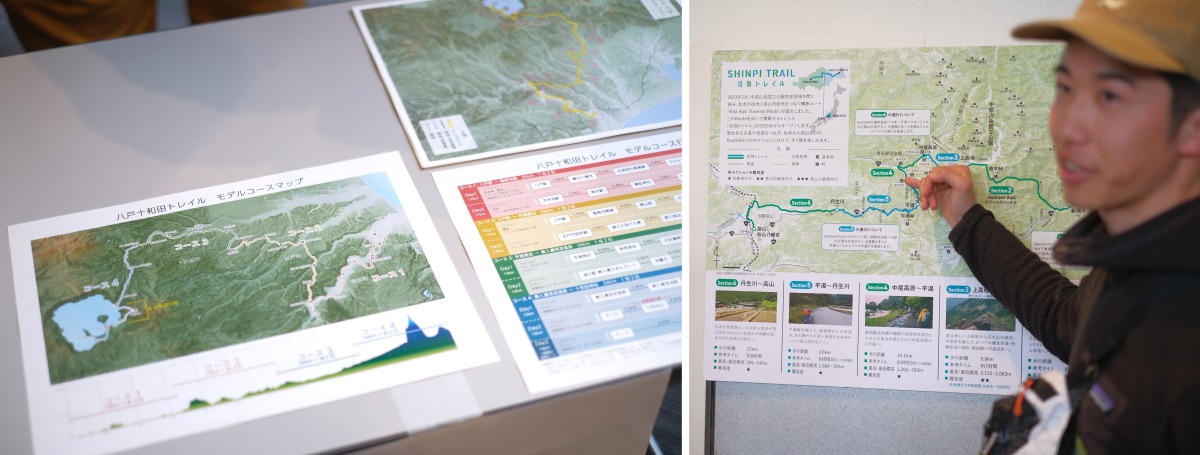

プログラム開始前、休憩時には全国10本のトレイルがブースを出展した。トレイルのスタッフがハイカーたちと交流し、パンフレットやマップ、ガイドブックなどとともに魅力をアピール。

今年2025年の4月ごろの試験開通を目指している、八戸十和田トレイル(仮称)と、同じく今年中の開通を予定する、信飛トレイルもブースを出展。2019年にみちのく潮風トレイル、2024年には北海道東トレイルが道開きとなっているなかで開通ラッシュが続き、国内のロングトレイルはますます盛り上がっていきそうだ。

プログラムの幕間には、“歩き方指南タイム”と題されたワークショップも開催された。スルーハイキング、セクションハイキング、食事&道具についての3グループにわかれて実施。食事&道具グループでは、「長く歩くとき、1日あたりのカロリー計算はしていますか?」「お金の管理方法は?」「虫対策は?」などなど、質問が矢継ぎ早に飛び出していた。

環境省、大阪府、京都府の取り組み + THE NORTH FACEが見る東海自然歩道

官公庁からは環境省、大阪府、京都府が登壇。

東海自然歩道の旗振り役を務めている環境省からは、ユーザー目線の課題として、地図を入手するためにはあちらこちらから取り寄せないといけないことや、トレイルの情報が一元的に発信されていないことなどが挙げられた。

大阪府は、都市から自然への近さやアクセスの良さを利活用し、インバウンドを取り込む施策を講じていくことや府の周縁部をめぐるロングトレイル構想が持ち上がっていることを表明。

京都府からは公衆トイレ設置などのハード事業に加え、府内の自然環境の魅力をアピールするためのガイドウォークなどソフト事業にも注力していくこと、自然公園法のなかで許認可などの手続きが可能な国立公園や国定公園に対して、長距離自然歩道は根拠となる法令がないという難しさがあること、などが示された。

THE NORTH FACE ブランドをもつゴールドウインは、2020年に環境省と国立公園オフィシャルパートナーシップを締結。サイトの作成やツアーの運営などを担うようになった。そのなかで環境省から、50周年を迎える東海自然歩道をテーマとした業務の打診があり、ツアーやプロダクトを企画した。

その一環として設けられたのが、こちらの特設サイト。本線を約100分の1のセクションにわけて歩く1/100ハイク、ルートガイド、ロングディスタンスハイキングで聴きたい音楽のプレイリストなど、オリジナルコンテンツが豊富に盛り込まれている。

歩く旅から歩く民に。1991年に全線踏破した、シェルパ斉藤さんのエピソードトーク

紀行作家のシェルパ斉藤さんは、1989年の10月に高尾山をスタート、セクションハイクで歩き繋いで’91年の7月に箕面にたどり着いた。その歩き旅は、作家としてのデビュー作である『213万歩の旅』にまとめられている。ふとした出会いからなつき、付いてきた犬とともに歩いた経験は、犬連れバックパッカーの原点にもなった。

昨年ふと思い立ち、35年前の旅先で立ち寄った酒販店を再訪したところ、店番のおばあさんと再会した——という心温まるエピソードも明かしつつ、「毎日毎日、食べて歩いて寝て、食べて歩いて寝て……を繰り返していると、非日常が日常になってくるんです。ロングトレイルの魅力っていうのは、自分が歩くことがだんだん、シンプルに楽しめるようになってくること。それをずっと繰り返していくと、歩く旅が“歩く民”になってくる。だから、東海自然歩道って、僕にとって歩く民になるための旅だったんだな、これがあるから僕はいまでも続けてられるなと思っています」とトークを締めくくった。

わたしたちハイカーにできることは?

プログラムの最後は、勝俣隆さんを進行役に、PCT(パシフィック・クレスト・トレイル、全長4,265km)を視察してきたトレ研の長谷川所長と、みちのく潮風トレイルの運営団体、みちのくトレイルクラブで事務局長を務める相澤久美さんとの鼎談が行なわれた。

PCTはハイカーに見やすいように標識が設置されているところが優れている、運営組織の人員も確保されていることや、やはりボランティア部隊の存在が大きいこと、などを報告。

また、東海自然歩道をはじめとするロングトレイルを日本で文化として盛り上げていくために、行政に求められていることは、運営団体の役割を位置づける運営計画のようなものをつくること、行政とハイカーの間を繋ぐ中間組織、民間組織の立ち位置をしっかりと定めることではないか——と意見が出た。

では、ハイカーには東海自然歩道に対してなにができるのか? と問われると長谷川さんの返答は「ハイカーですからね、まずは歩くことなのかなと思うんですよね」。そして、昨年開催された「つなぐ東海自然歩道」からの1年で、各地にさらに仲間が増えてきていることも踏まえて、「中間組織を作るのはハイカーのみなさんなので、ここにいらっしゃる100人近くの方が動けば、いい未来ができてくるかな」と語った。

最後にマイクを握ったのは、日本におけるウルトラライトハイキングの第一人者として知られる土屋智哉さん。長谷川さんの言葉を引き継ぎ、「ここにいる多くの参加者はハイカーですから、まずは歩くこと。1泊2日でもいいし1週間でもいいし、ちょっと頑張って1カ月、2カ月くらい休みを取っちゃおうかな、みたいな人が1人でも2人でも、また来年に向けて増えてくれること」を願っているし、「みんなでもっと楽しく旅ができるような日本になっていけば、もっともっといいなと思っています!」と、イベント全体を締めくくった。

SHARE

PROFILE

PEAKS 編集部

装備を揃え、知識を貪り、実体験し、自分を高める。山にハマる若者や、熟年層に注目のギアやウエアも取り上げ、山との出会いによろこびを感じてもらうためのメディア。

装備を揃え、知識を貪り、実体験し、自分を高める。山にハマる若者や、熟年層に注目のギアやウエアも取り上げ、山との出会いによろこびを感じてもらうためのメディア。