四角大輔のニュージーランド旅行記

フィールドライフ 編集部

- 2019年12月25日

ニュージーランドのなかでも、厳しい自然と規制が釣り人たちの侵入を阻みいまも原始の姿を保つ魚たちの楽園がある。その名は「テ・ワヒポウナム」。釣り人にとって宝石よりも価値がある、巨大魚との出会いが生まれる土地だ。

ニュージーランドでもっとも深い原生林と険峻な山岳地。

神々しいほどの大自然を擁するフィヨルドランド国立公園。それは、ニュージーランドを構成する南北ふたつの島の南島、そのさらに南西の最果てにある。非常に厳しい気候の地で、冬は深い雪に覆われる。夏には、日本随一の降水量を誇る屋久島を凌ぐほどの雨が降り、春と秋の激しい天候変化を予測することは不可能だ。

神々しいほどの大自然を擁するフィヨルドランド国立公園。それは、ニュージーランドを構成する南北ふたつの島の南島、そのさらに南西の最果てにある。非常に厳しい気候の地で、冬は深い雪に覆われる。夏には、日本随一の降水量を誇る屋久島を凌ぐほどの雨が降り、春と秋の激しい天候変化を予測することは不可能だ。

この国立公園と、他の3つの国立公園を合わせた広大なエリアは「テ・ワヒポウナム=翡翠が生まれる土地」と呼ばれ、世界遺産に指定されており、手付かずの環境が保全されている。その荘厳な自然は美しいが、人間を寄せ付けない迫力にも満ちている。

このエリアの原始度の高さが世界トップクラスであることは、世界中から訪れる冒険家や登山家、地質学者や植物学者たちが、口を揃えて賞賛するのだから確かなのだろう。世界60カ国を旅し、国内外で多くの山や森を歩いてきたぼくも彼らの意見には賛成だ。

この地の魅力は、それだけに止まらない。ここを流れるどの川にも、腰を抜かすほど大きくて美しい野生マスが、驚くほどたくさん生息しているのだ。

この地の魅力は、それだけに止まらない。ここを流れるどの川にも、腰を抜かすほど大きくて美しい野生マスが、驚くほどたくさん生息しているのだ。

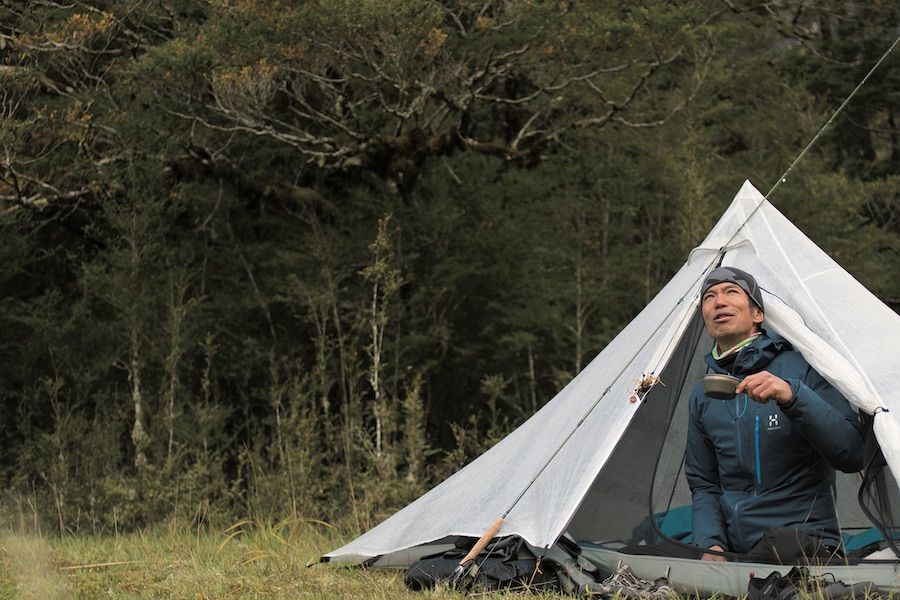

今回テントを張ったのは、その真ん中を流れ、大型のニジマスとブラウントラウトが多く生息することで有名な、クリントン川の畔。この最高のロケーションにベースキャンプを設置したら移動はせず、1カ所に3連泊して、ひたすら魚を釣る贅沢な「フィッシュ&キャンプ」スタイルを決め込んだ。

この流域で釣りができるのは11月1日から5月31日まで。ベストシーズンは1〜3月だから、訪れた4月は、いい釣りをするにはギリギリのタイミング。この時期を選んだのは、夏に大量発生するサンドフライ(ブヨの一種)の襲撃を避けるためだ。

この流域で釣りができるのは11月1日から5月31日まで。ベストシーズンは1〜3月だから、訪れた4月は、いい釣りをするにはギリギリのタイミング。この時期を選んだのは、夏に大量発生するサンドフライ(ブヨの一種)の襲撃を避けるためだ。

ちなみにここは、世界中のハイカーが憧れるミルフォードトラックの上にある。このトレイルは「世界の散歩道」と呼ばれ、150年の歴史がある伝統の縦走路だ。ミルフォードトラックは過去に2度歩いているから、そのすばらしさはよく知っている。

1度は衣食と寝袋を背負い、国内トップクラスの上質な山小屋(※1)を利用しての一般的な登山スタイルで。2度目は「ガイドウォーク」(※2)と呼ばれる、シャワー、ベッド、コースの食事付きのお洒落なロッジに泊まれるという、ほかでは経験できない、ミルフォードトラックならでは特別なスタイル。

※1 山小屋予約サイトwww.doc.govt.nz

※2 ガイドウォーク予約サイトwww.ultimatehikes.co.nz

歩くのは3泊4日で、テント泊は禁止。入山制限されているため事前予約が必須となる。ガイドウォークのロッジは直前でも取れることがあるが、山小屋は1年先まですぐに予約で埋まるほどの大人気だ。

歩くのは3泊4日で、テント泊は禁止。入山制限されているため事前予約が必須となる。ガイドウォークのロッジは直前でも取れることがあるが、山小屋は1年先まですぐに予約で埋まるほどの大人気だ。

「あれ? 禁止なのになぜテント泊してるの?」と思われただろう。ぼくがテントを張れたのは、じつは、一種の裏技を使ったからだ。ハンター向けのルールを守ることで、テント泊の特別許可が下りるのである。

ルールはシンプルで以下の3つ。メイントレイルから500m以上離れること。焚き火をしないこと。ステルス式で宿泊すること(自然へのダメージを最小限にすべく配慮し、テントを張ったことがわからないよう跡形もなく撤収するキャンプスタイル)。さらに当然、事前の入山届けが必要となる。

さらに、この国立公園内で釣りをする場合は、ニュージーランド自然保護省による、釣り道具の事前検査をクリアしないといけないのだが、これが厳しい。全釣り道具、川歩き専用ウォーターシューズ、水中に入る可能性のあるフィッシングウエアが職員の手作業で細かくチェックされる。

その上、最後はすべての道具が消毒液漬けになるのだ。なんと、本来なら決して濡らしてはいけないドライフライ(水に浮かぶタイプの毛バリ)まで!

これは、異常繁殖をして川を汚染してしまう「ディディーモ」という、恐ろしい外来種の藻の流入を食い止めるためである。

ニュージーランドはどの大陸からも遠いため、長い年月をかけて固有の植生が純粋培養されてきた。それは、世界でも稀有なほど清廉潔癖ゆえ、外来種に対してとても脆弱だ。

そして「ディディーモ」に限らず、海外からもたらされる植物や種、昆虫や動物などを入れないための徹底的な防御策はいくつもある。それは、独特で儚いこの国の自然環境を守り抜くためなのである。

そんな苦労の果てにやっと入山許可が下りる。このレギュレーションの厳しさと面倒さに加え、国内随一というサンドフライの密度の高さが、釣り人たちをこの釣り天国から遠ざけることになった。さらに、ここはマスが成長するには世界有数の好環境。結果、このエリアに棲む野生魚たちは、とんでもなく巨大化したのであった。

片思いの相手にどうアプローチすべきか

「フラれるのが前提」という魚釣りをしていると、人間は自然界に相手にされていないことを痛感する。エサを使えば簡単に釣れてしまうのに、わざわざ自分で作ったフライ(毛バリ)を使うという特殊な釣り、フライフィッシングをやっていると、とくにそういう感覚が身についてしまう。

ちなみに、ニュージーランドの淡水域では基本、エサ釣りは禁止で、フライフィッシングであれば、ほぼ全域で釣りが可能だ。ぼくがこの国に移住してきた理由の大半はここにある。ライフワークとして、もう30年近くもフライフィッシングを続けてきたこともあり、自然への畏敬ともいえるこの感情は、体の奥深くまで完全にインストールされているようだ。

フライフィッシングでは、こちらがどんなに技術を磨き、知識を頭に入れたとしても、死ぬか生きるかの生存競争を勝ち抜いてきた大型の野生魚は簡単には釣れない。そんな手強い大物が、自ら工夫を凝らして作ったフライに掛かった瞬間、動悸は高鳴り、体だけでなく心までも震わされてしまう。

それは、ここに至るまでの長い長いトライアンドエラーのすべてが認められた喜びと、偉大なる自然界からの使者がこちらに振り向いてくれた! という、深い感動があるからだ。

幼稚園に入る前から釣りを始めて以来40年以上が経ち、これまで多くの大型魚と対峙し、ビジネスの世界では25年近くも激しい修羅場をくぐってきた。そんな百戦錬磨のいい大人のぼくでさえいまでも、「たった1尾の魚」がヒットした瞬間は、毎回感動させられる。

原生林のど真ん中に立ち、目の前のエメラルドグリーンの水と対峙する。目線は、川底の潜水艦のような形をした黒い影を捉えていた。「落ち着け。まず深呼吸だ」。そう自分に言い聞かせる。

鼻から冷たい空気が流入し、口から吐く息が白い水蒸気となって視界を遮ろうとする。寒さで感覚が希薄になりつつある両手の指先が気になるが、動けない。

丸太のようなニジマスが、流れのなかでじっとしている。食い気がないことは長年の経験からハッキリわかる。だが、ダメとわかっていても投げてみたくなるのが釣り人の性。

ここでの釣りは、「サイトフィッシング」といって、フライを投げる前に魚を見つけることから始める、ハンティング方式のエキサイティングな方法をとる。

腰をかがめ、気配と振動が伝わらないよう抜き足、差し足、忍び足で射程距離まで近付く。河原の石をゴリっとやったらアウト。地面からの振動はほぼ瞬間的に水中に伝わり、魚は逃げてしまう。

フライフィッシングの世界ではこの行為を「ストーキング」と呼ぶ。なお、これに関しては決して警察沙汰にはならないのでご安心を。気づかれないよう静かにキャスト。よし、狙い通りフライがマスの上流1mにふわっと落ちる。

フライがその真上を流れる瞬間、思わず「食え!」と心の中で叫ぶが、完全無視。やはりダメか……とあきらめたが、なんと彼女は突然振り返ってフライを追いかけてきた!

反転して、こちらを向いた瞬間、目があった気がした。「あ、ヤバい」と思わず首をすくめる。でも、彼女の熱い視線はぼくではなくフライに注がれていた。こちらの存在には気付いていない。

息を飲むと同時に、彼女は水面で大きな口を開け、ガバッとなんの迷いもなくフライを吸い込んだ。ぼくがこの瞬間の映像を頭のなかで何度も妄想し、このためだけに自宅で巻き続けてきたフライだ!

事前に立てたこの川でのマスたちの食性の予想が当たったうえに、彼女にアプローチする技量が合格したと、大自然の使者に証明された瞬間である。

ギューーーンっと下流に向かって、ものすごい勢いで猛ダッシュするマス。それを走って追いかける。軽くではなく本気で走る。竿がのされて糸が切られないよう、腕、肩、背中と、右上半身すべての筋力を総動員して竿を支える。

左腕では、マシンのごとく高速回転でリールを巻き続ける。両足は、彼女の動きに合わせて、走ったり踏ん張ったりを繰り返す。

どれくらい経っただろうか。感覚的には30分は格闘していたつもりだったが、おそらく10分に満たなかっただろう。忍耐の末に、ぼくはなんとかその巨大魚を両手で抱えることができたのである。

厳しい自然は振り向いてくれるのか

じつは、今回のテント泊釣行は楽ではなかった。突然の寒波によって観測史上最低気温に襲われ、4月(南半球なので日本でいうころの10月)なのに季節外れの雪が降り、夜間にマイナス10℃近くまで気温が下がるなど、天候は最悪だったのだ。こういう状況になると魚はまず釣れない。

だが、とんでもなく魚影が濃かった上に、まったくスレていなかったため、それでも満足できる数を釣ることができたのだ。しかも、釣れたのはすべて60㎝クラスという夢のような結果だった。

彼女たちは、どの川のマスよりも美しく、野性の凄みに溢れていた。体高があり、無駄のない流線型の体つき。力強い尾ビレは、ぼくの手のひらほどの大きさだった。

しかし、いい釣りができたのは、こちらが魚たちより優っていたからではない。それは、彼女の気まぐれか気の緩みか、なにかのはずみでフライを口にしてくれただけなのだ。

ぼくの一方的な方想いに、たまたま振り向いてくれただけ、ということである。それでも、偶然が呼んだ小さな奇跡に、全身がシビれるほど感動してしまう。だからこそ、釣りはおもしろく、人生を賭けるほどの価値があるのだ。

自然界に振り向いてもらうため、野生に相手にしてもらうために、ぼくは日々トレーニングを重ねて肉体を作り上げ、現場で登山やアウトドアの技術を磨き、釣りのスキルを高めるための努力を続ける。

それでも、文明社会に依存する人間であるぼくは、大自然のなかに身を委ねるたび、厳しい自然環境で世代交代を重ねてきた野生生物や植物には、決して敵わないと何度も思い知らされる。

そんな経験を重ねているうちに、釣れた魚と他の生き物、そして周りの自然環境に対して、畏怖と感謝が入り混じった感情を抱けるようになるのだ。それを、自分の体に焼き付けるために、ぼくは釣り竿を持って自然界の奥へ入り続ける。

「たかが魚1尾」に翻弄され、一喜一憂してしまう人間。フラれてもフラれても、諦めず真摯に大自然の背中を追い続ける人間。そんな、おバカで一途な生き物に生まれてきて良かったと、つくづく思うのだ。

四角大輔(よすみ・だいすけ)

ニュージーランド在住の執筆家。新刊に『人生やらなくていいリスト』(講談社文庫)、『LOVELYGREENNEWZEALAND未来の国を旅するガイドブック』(ダイヤモンドビッグ社)などがある。

- BRAND :

- フィールドライフ

- CREDIT :

-

文◎四角大輔 Text by Daisuke Yosumi

写真◎鈴木利岳 Photo by Toshitake Suzuki

取材協力◉ニュージーランド航空 www.airnewzealand.jp

ニュージーランド政府観光局 www.newzealand.com/jp

SHARE

PROFILE

フィールドライフ 編集部

2003年創刊のアウトドアフリーマガジン。アウトドアアクティビティを始めたいと思っている初心者層から、その魅力を知り尽くしたコア層まで、 あらゆるフィールドでの遊び方を紹介。

2003年創刊のアウトドアフリーマガジン。アウトドアアクティビティを始めたいと思っている初心者層から、その魅力を知り尽くしたコア層まで、 あらゆるフィールドでの遊び方を紹介。